ゴールデンウィークや年末年始、お盆の長期休暇が好きな人と嫌いな人がいますね。私も決められた長期休暇は嫌いです。どのように過ごすと良いか紹介できたらと思い、記事にまとめます。

働き方改革の推進もあって今後も長期休暇って増えるのでしょうね…。

決まった長期休暇が嫌いな理由

せっかくの長期休暇ですが、決められた長期休暇では次の理由で私は嫌いです。

- 料金が高い

- どこへ行っても混んでいる

いかがでしょうか、1点目の料金が高いについては繁忙期料金としてかなり高額です。30%くらいででしょうか。一つだけでなく、移動・宿泊・食事すべてが高いのでかなり出費が痛いです。

2点目のどこへ行っても混んでいるは、行楽地へ行くと混んでいるのは当たり前です。休暇の人が多いので、行楽地も人が多くなります。平日に行楽地へ行った時の空き具合を知っていると混雑具体にはため息しか出ません。

そこで、費用をかけず、混雑しない場所での過ごし方を紹介したいと思います。

長期休暇の過ごし方

妻子ありですが、妻も子供も必要性の無いことはしたくない出不精です。私の純血を受け継いでいます。出かけたいと言われた時は出かけますが、家にいる場合は以下のことやってると時間が足りなくなります。

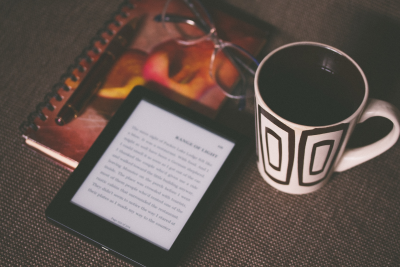

読書

インフラSEが長かったので、技術書を読み漁ってます。40代になってからはビジネス書も読みあさってます。

最近だとKindleがいいですね。定額制のKindle Unlimitedで読み放題があります、ビジネス署を多読するために利用しています。本は読み終わったら邪魔になるので、電子書籍を利用します。

でも、技術書はなかなかKindle Unlimitedでは見つからないので、技術書だけは本屋で買います。しかも技術書は高いので、なかなかKindle Unlimitedには登場しません。

ビジネス書だけでも電子書籍になったので、本が増えずに済んでます。やっぱりKindleいいですよね。

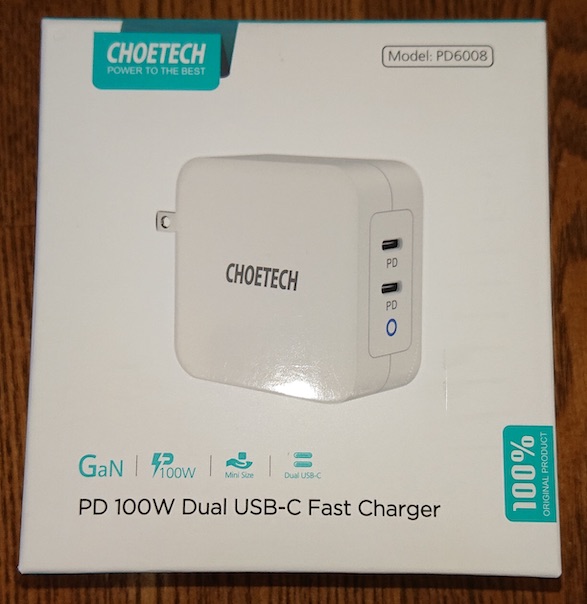

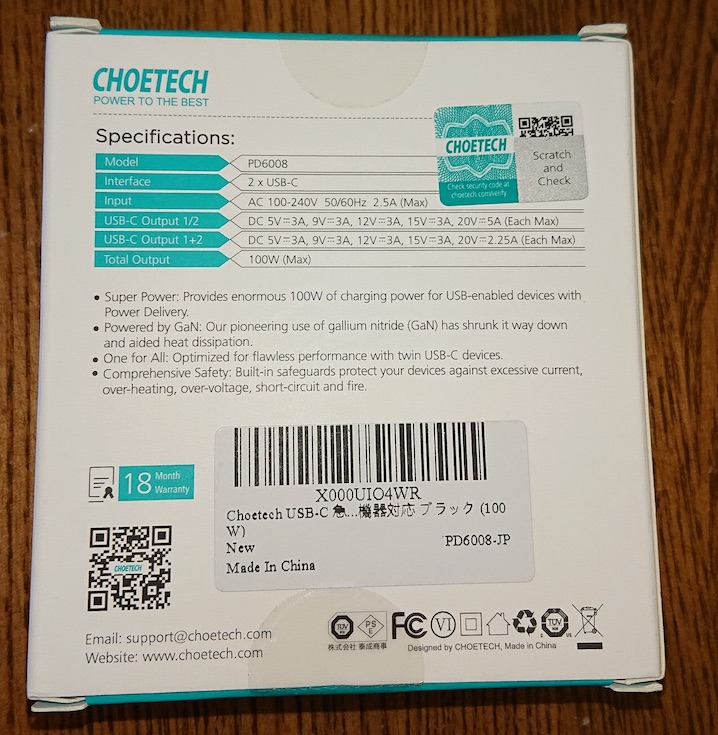

インターネットとLAN環境の見直し

家のネットワーク構成を見直し、設定の見直しや機器のファームアップ、不要データの断捨離を行います。

また機器が古くて使いたい新しい機能が使えない場合は新しい機器を購入します。例えば無線APを新しいものに置き換えるとか、HUBを100Mものから1Gものに入れ替えるとかしています。

技術検証

自作したPCにVMWare ESXiを入れて仮想環境を作ってます。その上でCentOS入れたり、評価版Windows Server入れたりして実際の動きを検証しています。

最近はすんなり繋がったり使えるので、技術検証する必要が無いから楽になりましたね。あまり技術検証する必要性が無くなってきました。

最近ではEPSONプリンタのインク残量非表示問題解消とか、Windows7の今後の検証とかやってました。Ubuntuは本当に使いやすくなりました。OfficeソフトがあればWindows捨てても良いと本気で思いましたので。

最近では子ども用のiPadが突然無線LANから切断される症状がたまに出ます。これがなかなか解決しません。不定期のためトリガーとなる状況すら不明です。DHCPでIPを配布しているのですが、無線LANから切れた時は必ずAPIPAになる。もう少し検証してみます。

靴磨き

インフラSEで本業はサラリーマンなので、革靴履いて通勤してます。自分で使う道具は自分でメンテしますので、パソコンだけでなく革靴もある程度手入れします。

と言っても靴好きまでは行かないので、汚れが取れてキレイに見えるまででOKとしてます。

靴を磨くと、不思議と前向きになれます。足元を見られても平気だからと思っています。下のように靴磨き前はコバ部分まで汚れていましたが、補色して落ち着いた艶が出たと思います。靴磨き前はなかなか上手く撮れなかったのですが、靴磨き後は写真に収めやすくなっているのも印象的でした。

そもそも日本人って休みすぎ説あり

年末年始休暇に、お盆休暇、さらに祝祭日があって、日本人て実は休みすぎではないかと言われています。ただ、祝日や祭日は休日ではない会社の人も居ますので、正しい指標ではないです。

有休がとりにくい日本ですが、祝祭日もあるので、有休取る必要が少ないってことではないでしょうか。2020年の祝祭日は内閣府の公開資料によると以下の通りです。

| 項番 | 年月日 | 名称 | 補足 |

|---|---|---|---|

| 1 | 2020年1月1日(水) | 元旦 | |

| 2 | 2020年1月13日(月) | 成人の日 | |

| 3 | 2020年2月11日(火) | 建国記念の日 | |

| 4 | 2020年2月23日(日) | 天皇誕生日 | |

| 5 | 2020年2月24日(月) | 休日 | |

| 6 | 2020年3月20日(金) | 春分の日 | |

| 7 | 2020年4月29日(水) | 昭和の日 | |

| 8 | 2020年5月3日(日) | 憲法記念日 | |

| 9 | 2020年5月4日(月) | みどりの日 | |

| 10 | 2020年5月5日(火) | こどもの日 | |

| 11 | 2020年5月6日(水) | 休日 | |

| 12 | 2020年7月23日(木) | 海の日 | |

| 13 | 2020年7月24日(金) | スポーツの日 | 東京オリンピックに伴って10月から7月にに変更(2020年限定) |

| 14 | 2020年8月10日(月) | 山の日 | |

| 15 | 2020年9月21日(月) | 敬老の日 | |

| 16 | 2020年9月22日(火) | 秋分の日 | |

| 17 | 2020年11月3日(火) | 文化の日 | |

| 18 | 2020年11月23日(月) | 勤労感謝の日 |

土日を除くと16日も祝祭日があります。年末で3日、年始で2日、お盆休みで3日入れると有給を除いた年間の休日は24日にもなります。銀行などの祝祭日が休みの業界は年間休日が多いと思います。1年の有給休暇にも匹敵するくらい祝祭日が多いと思います。

まとめ

みんなと休みを合わせたがる理由が私にはわかりません。祝祭日も多いし。時代の流れとして個人の趣向が反映されるようになり、休日を合わせる必要は少なくなってきました。

ただ、多数の従業員で生産している自動車工場などは休暇を合わせる意味で工場の従業員の休暇を合わせる必要がありますが、他の業界は祝祭日を減らしてほしいです。

皆と合わせる長期休暇が嫌いな人の意見でした。