インターネットと言って、表舞台ではWebサイトやらSNSやら騒いでいますが、絶対に必要なものがあることをご存じでしょうか。今回取り上げるのは目立たないのですが、インターネットを陰で支配しているDNSです。DNSが無いと便利なインターネットが全く使い物にならないことになるからです。

このページでは、DNSをよくわからないという方向けに詳しく説明していきます。

DNSは何なのか?

DNSは一言でいうと、人が理解しやすい名前と機械が理解しやすいIPアドレスの対応付けをします。人は数字の羅列を覚えるのは難しいですが、意味のある名前なら憶えやすいです。

DNSと近いものを探してみると、電話で104にかける番号案内サービスです。

DNSは英語の略語で正式名を書くとDomain Name Systemの略です。それぞれ日本語にすると、Domainは「領域」とか「範囲」、Nameは「名前」、Systemは「仕組み」とか「体系」になります。

日本語をつなげて意味が通るようにすると、名前の範囲を管理する仕組みです。ここまでをまとめると

DNS とは 名前の範囲を体系化する仕組み

です。まだよくわからないので、もっと掘り下げます。

「名前の範囲」の意味と「体系化」

範囲はドメインと言います。具体的なドメインはこのサイト名singomemo.comも名前の範囲の一つです。 ピリオドでつなげた文字列でドメインを表現する場合、文字列のことをドメイン名と言います。

このWebサイトのドメイン名はsigomemo.comになります。以前はWebサイト名にwwwを付けて、www.singomemo.comとしていましたが、短くするためにドメイン名と同じWebサイト名にするのがトレンドです。

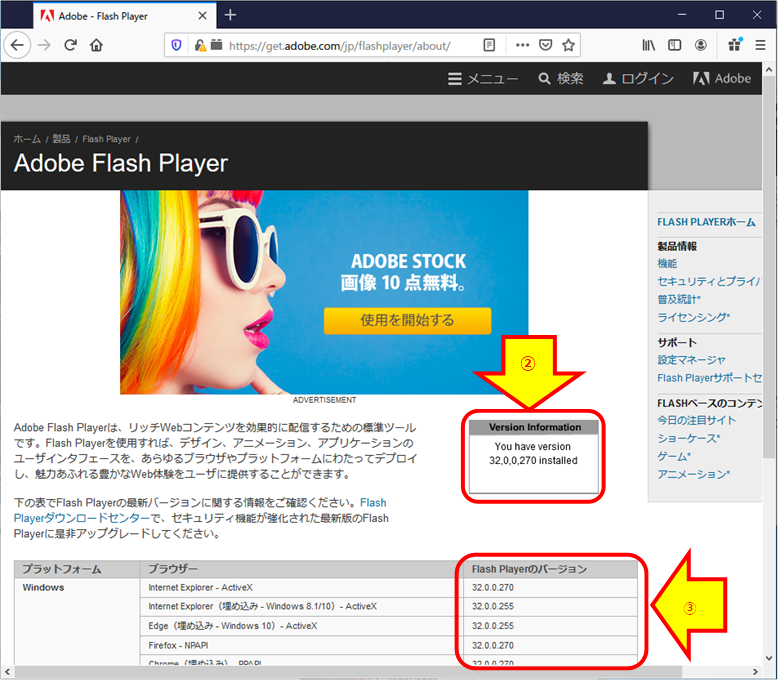

DNSがドメイン名を体系化する仕組みは、ツリー構造に置き換えて解釈します。

上から順に配置していきます。一番上に配置するものは一つだけで、ルートドメインと言います。ルートドメインの直下はトップレベルドメインです。ここにはサイト名は置かず、国別やサービス別の予約ドメイン名が入ります。国別トップレベルドメインはjp(日本)、ch(中国)、kr(韓国)などであったり、サービス別ではcom(商用)、net(ネットワーク系)などがあります。

ルートドメインのピリオドは無視して、上の図のように文字列を線でつなげるとsingomemo.comになります。ドメイン名はこのドメインツリーと対応させて体系化します。

ドメイン名をツリー状に体系化すると、ドメイン名の重複を避けられます。同じ階層で名前が重複しなければドメイン名は重複しない仕組みです。

DNSが管理するもの

DNSはドメインツリーにそってドメイン名を割り当てます。割り当てられたドメイン名はその下のレベルの名前の決定権を持ちます。例えばドメイン名singomemo.comは私が管理しています。割り当てた名前はwww.singomemo.com、mail.singomemo.comの2つがあります。

wwwやmailのほかにも名前は作れます。例えばwww2やwww3、pop3やimap用のピリオドを含まない名前で作ることができます。この一つ一つの名前をDNSレコードと言います。DNSレコードでは名前とIPアドレスを対応付けます。

例えばwww2.singomemo.comをIPアドレスの192.168.0.1に割り当てる。www3.singomemo.comをIPアドレスの192.168.0.2に割り当てる等ができます。

DNSでできること

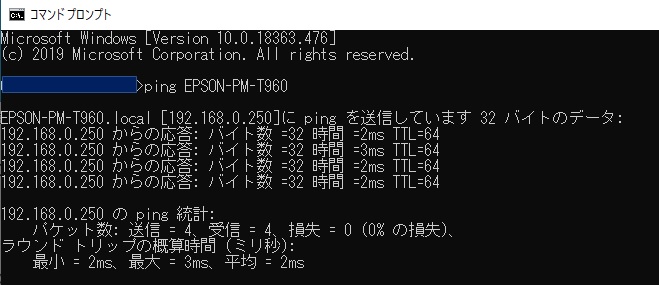

DNSでは、名前からIPアドレスに対応づける「正引き」(せいびき)とIPアドレスから名前に対応づける「逆引き」(ぎゃくびき)の機能を提供しています。

逆引きを使う場面は少ないですが、DNSサーバやメールサーバを認証する際に使います。

DNSの特徴

DNSはドメイン名をドメインツリーとして体系的に管理する仕組みができています。例えば、「ルートドメイン」はこのIPアドレスのDNSサーバ、「トップレベルドメイン」のjpドメインはあのIPアドレスのDNSサーバ、comドメインはそのIPアドレスのDNSサーバ のように、分散して管理する仕組みができています。

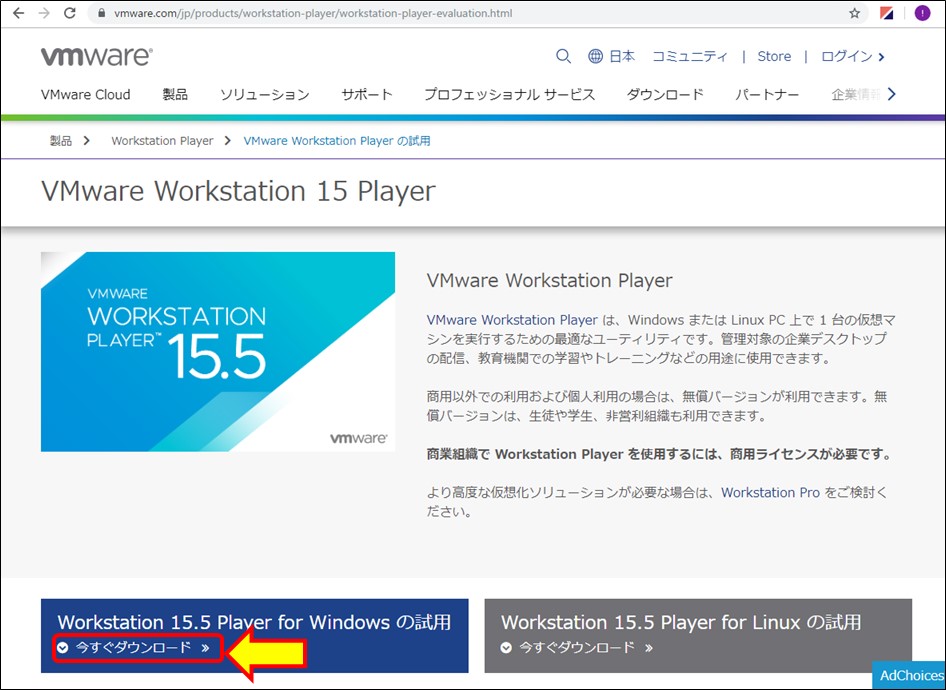

DNSの実装方法

DNSを実際に実装するには順番があります。

ドメイン名を取る

ドメイン名が欲しい場合、日本ではJPRS(日本インターネットレジストリサービス)という会社が管理しています。と言ってもJPRSは直接ドメイン名を販売しません。

そこで代理店(JPRSでは指定事業者と説明)を使います。一番有名で安いのはお名前.comです。ドメイン名は早いもの勝ちですので、欲しいドメイン名が他人に取られないように早めに押さえる必要があります。

DNSサーバ

DNSサーバは、BINDやdjbdnsと呼ばれるソフトウェアをインストールして設定する必要があります。ただ、プロでないと十分な設定ができないうえに面倒なので、お名前.comをお勧めします。ここからはDNSサーバの種類について説明します。

コンテンツサーバ

DNSの体系を実現するサーバをコンテンツサーバと言います。「DNSルートサーバ」を聞いたことがないでしょうか。DNSのルートドメインを管理するDNSコンテンツサーバです。

リゾルバサーバ

リゾルバサーバはパソコンなどからWebサイト名からIPアドレスへの変換を受け付けるサーバです。このリゾルバサーバが電話番号案内サービスに一番近いサーバです。

リゾルバサーバにはコンテンツサーバから得られた名前とIPアドレスの対応付けを一定時間保管します。この機能をDNSキャッシュと言い、インターネットの名前利用をスムーズにします。

DNSサーバの冗長化

DNSサーバはドメイン名とIPアドレスを対応づける大事なサーバであるため、2台以上のサーバが必要です。これも大変なため、お名前.comに任せましょう。

まとめ

DNSについてまとめてみました。ポイントは3つあります。

- DNSは電話帳と同じです。名前とIPアドレスの対応付ける機能を提供します

- DNSは名前をツリー状にして管理します

- DNSはツリー状に管理する名前とIPアドレスへの対応は分散して管理します

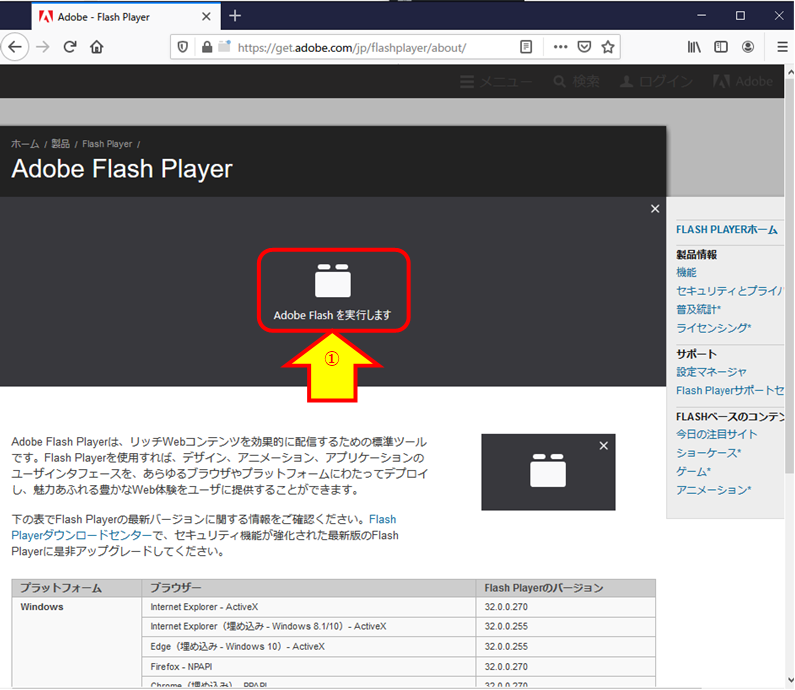

.jpg)

.jpg)