スギ花粉症で悩んでいる日本人は4割と言われている国民病です。私もスギ花粉症を患っていて、春先はとてもつらいです。

2019年の夏も暑かった。2019年は10月下旬まで暑かったです。で、今回のテーマは2020年のスギ花粉は昨年と比べて、どれくらい飛散しそうなのか、また花粉症を根本的に治療できる減感作療法に挑戦したいと思います。

2020年のスギ花粉飛散予報

tenki.jp(一般財団法人日本気象協会および株式会社ALiNKインターネットが運営している天気予報専門サービス) サイトに掲載されていました。

私愛知県名古屋市在住ですが、例年と比較しても少なく、2019年と比較しても少ない予測です。正直助かります。

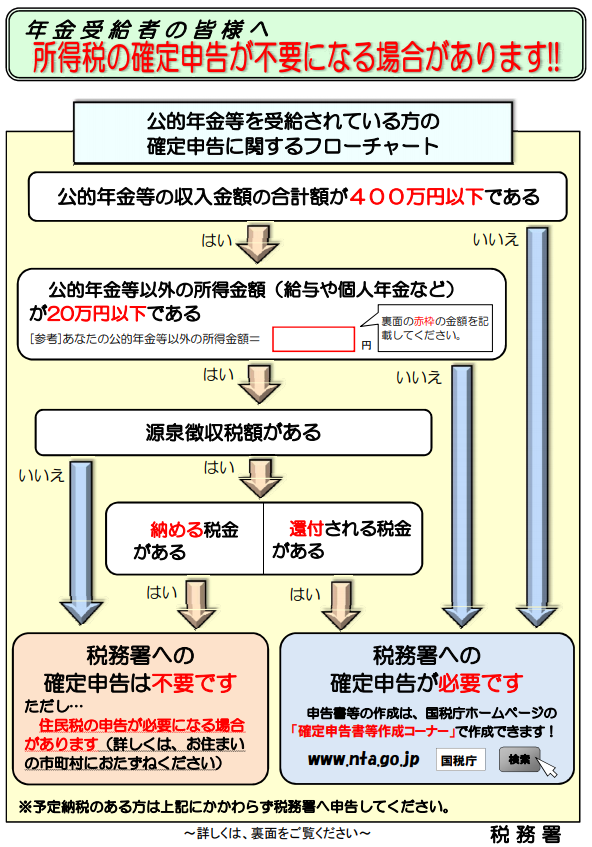

それだけではつまらないので、花粉症対策について、以下2点を調べてみました。今更感はありますが、花粉症の薬が保険適用外となる可能性が出てきたため、対処療法から根本治療を利用します。

根本治療について

アレルギーの根本治療は免疫療法の減感作療法が知られているのではないでしょうか。アレルギー物質に少しづつ慣らしていく治療です。

保険適用でないと治療費が高くなるので確認しました。比較的楽に投薬できる舌下の減感作療法は2014年に保険適用となりました。対象はスギ花粉とダニです。減感作療法は今まで副作用が怖くて試してなかったです。

花粉症の薬が値上がりする可能性があるのと、そこまで副作用が出ているようは言われていないため、減感作療法に挑戦しようと決心しました。と言っても万人に効果があるというわけでもないため、減感作療法が効果あるのか事前の確認が必要であること、さらに2~3年と長期間の服用の必要があります。

薬でアレルギー反応を抑える方法です。医師の処方があれば従来は保険適用でしたが、先の通り、見直しの検討が入っています。医療費の自己負担が確実に増えますね…。

健康保険組合が破綻を回避するため、数年以内に花粉症の薬は保険適用外となる可能性は高いと思います。

舌下減感作療法を開始

花粉症におさらばしたいので、減感作療法を始めました。 舌下減感作療法を開始するにあたり、診察を受けに行きました。以下の順で進めるとのことです。

- 血液検査による治療効果の確認

- 少量による減感作療法の開始

- 通常の量による減感作療法の開始と継続

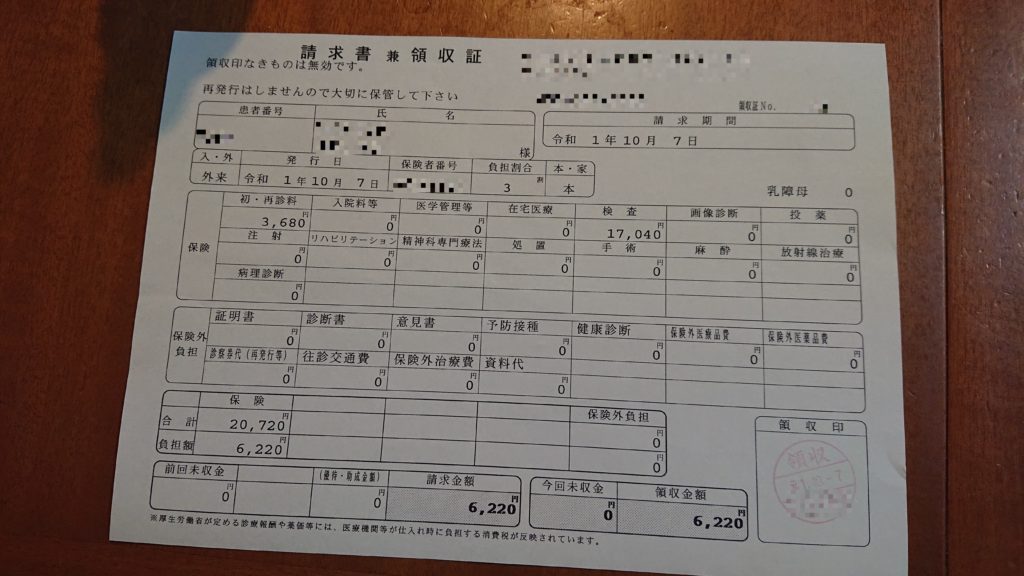

血液検査による治療効果の確認

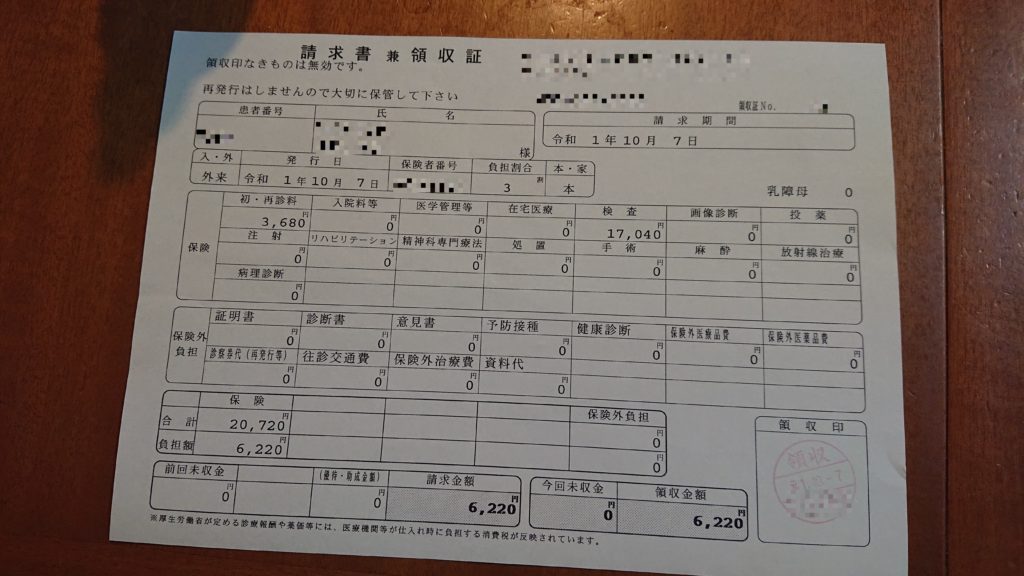

一通り説明を受けて、アレルギー反応があるか、採血しました。その後血液検査するのですが、検査費が高くびっくりしました。検査料だけで3割負担でも5,112円!。最初からこれだと後はどのらくいかかるのか少し怖くなりました…。

さらに検査結果で「スギ花粉症ではないので減感作療法は効果ないです!」と言われると治療を開始することすらできず、残念なことになりますね。

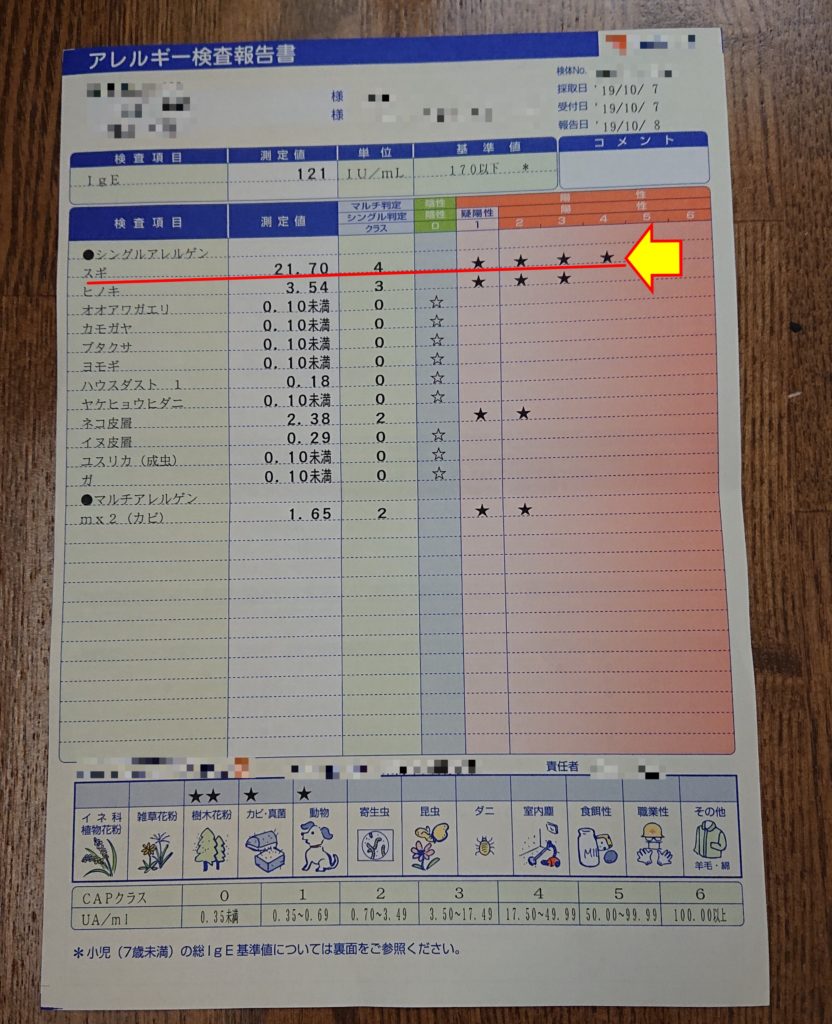

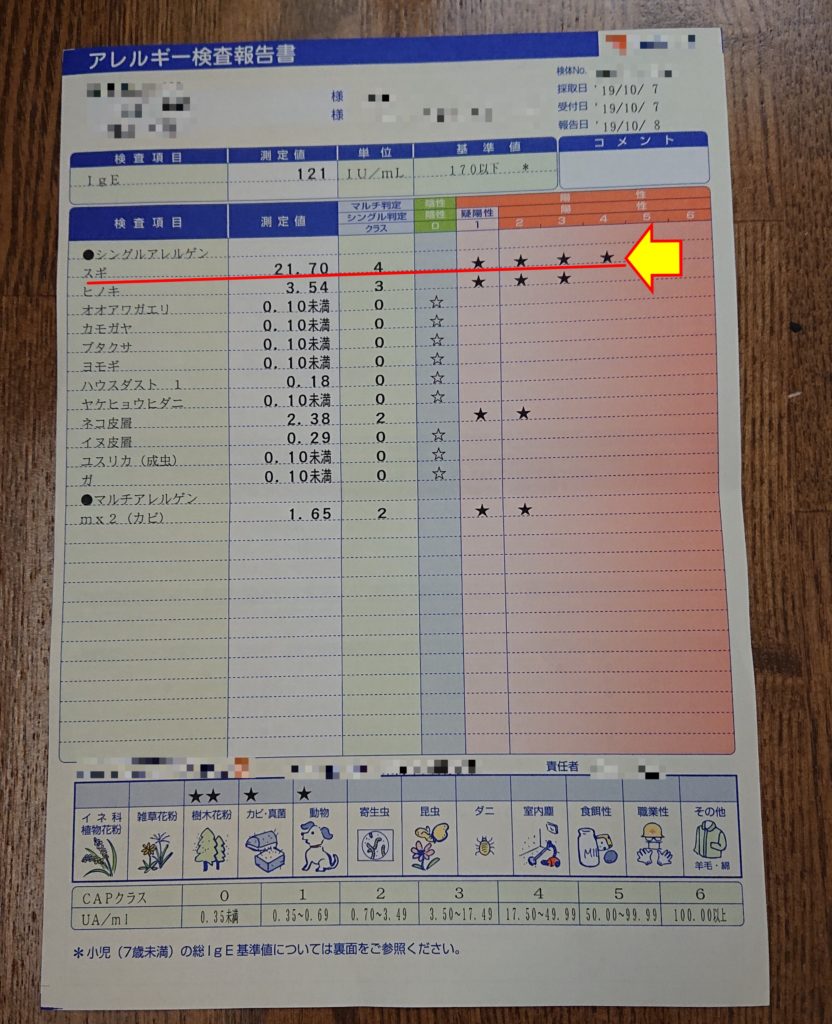

幸い検査結果は以下のようにスギ花粉症に突出した陽性でした。一安心です。

少量による減感作療法の開始

無事、シダキュアによる舌下減感作療法を開始できました。薬は下図のような錠剤タイプです。価格は安く、7錠で590円(3割負担分)でした。検査費が高かったので、安心しました。

出典:鳥居薬品株式会社 2018年4月18日プレスリリース

出典:鳥居薬品株式会社 2018年4月18日プレスリリース

初回は30分医師の元でアレルギー反応が出ないか監視されます。若干の違和感はありましたが、問題なく治療を開始できました。執筆時点では2日目の投薬が終わったところですが、何事もありません。

通常の量による減感作療法の開始

次は2.5倍の量になるので、アレルギー反応がでないか少し心配でした。

2019年10月18日から通常の量による減感作療法を開始しました。念のため病院でアナフィラキシーショック等のアレルギー反応が出ないか30分ほど様子見ていただきました。無事に終わって安心してます。

最後に30日分の薬を一気に処方していただきました。30日分で1,950円 (3割負担分) でした。リーズナブルで助かります。

さらに、1週間経過して、舌がしびれる感覚が出るようになりました。そろそろ体質の上限のようです。幸いアナフィラキシーショック等の重度の反応が無かったでの安心しました。他人が居る前で服用するという医師のアドバイスは守ってます。

さらに1ヵ月ほど経過して、舌がしびれる感覚も出なくなり、改善したのかもしれません。医師に相談したところ順調に効果が出ていると聞き、継続していきます。治療開始から2か月が経過しています。

舌下減感作療法を開始して半年経過

2019年10月から半年ほど経過して、2020年3月に入りました。暖冬の影響でスギ花粉の飛散が早まったことから花粉症の症状は出始めました。でも、症状は昨年より軽減しています。

昨年は鼻づまりがひどく、顔面に症状が見てわかるほどひどかったです。今年は鼻づまりも少し軽減し、マスクが無くても何とか乗り切れそうです。

完治が見込めるまで3年は最低必要ということで、今後の効果に期待が持てる良い状況です。子どもも酷いのでスギ花粉が落ち着いたら商法できるか検査に連れて行こうと考えています。

この記事について

この記事は、舌下減感作療法の進捗を適宜追記して更新していきます。

ウラ側.png)