面白い記事があったので、取り上げたいと思います。

日本の駅弁を認めつつも食べたいと思わない中国人 理由は「冷たいから」(外部サイト)

記事によると、中国人は熱々の料理を楽しみたいから、日本の駅弁は冷めてて食べたいとは思わないとのこと。言っていることはごもっともです。でもこれも日本文化の一つであって、変わらないものです。

二つの側面から批判の背景を考えてみたいと思います。

中国人の食文化

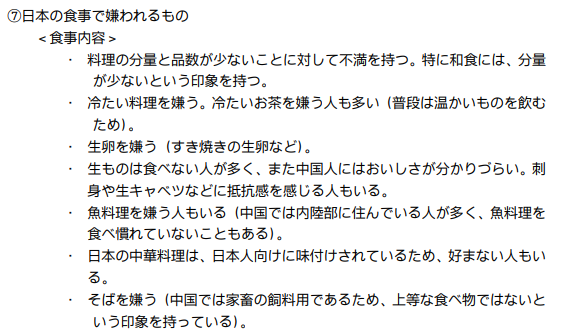

調べてみると、中国では冷たい料理を食べないようです。そもそも中華料理は火と中華鍋が必ず出てきます。また、国土交通省の「多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル」(外部サイト)では次のように紹介されています。

嫌われるものとして、「冷たいもの」と「生もの」があります。少しづつ諸外国の文化が中国に入りつつありますが、中国人は冷たいものは嫌う傾向にありますので、駅弁を嫌うのも仕方ないですね。

日本の駅弁文化

駅弁の歴史を調べてみると、いくつかあります。歴史はありますが、冷めても食べるという観点の考察はなさそうです。

- 駅弁「誕生」から132年、超素朴だった最初のメニュー 進化の歴史(外部サイト)

- 鉄道高速化が逆風に 姿消す昔ながらの立ち売りの駅弁(外部サイト)

でも、冷めてもおいしく食べるという点について、弁当に限った話ではありません。通常の食事であっても、サラダや刺身などの生ものを食べる文化が日本にはあります。

駅弁が文化となった背景は説明がありました。駅構内に飲食店が少なかったこと、東京への出稼ぎで鉄道の乗車時間が長かった過去は車中で駅弁を食すことが文化となったことの2点です。この流れに生ものを食べる文化が融合して、冷めていてもおいしく頂ける駅弁が発展するのは筋が通ります。

まとめ

駅弁が冷めているという批判は以下2点が交わらないためではないかと思います。

- 中国では火を使って出来立てを食べる習慣から熱々の食事が良いと考えて火を使った料理を極めた

- 日本では移動時も考慮して火が無い場所でもおいしく食べられるように弁当発展させて駅弁を文化まで昇華させた

どちらが正しいものではなく、火を極めた中国料理は大変おいしいので、いいとこどりができなかなと思います。「郷に入れば郷に従え」という古の教えもありますが、グローバル化の時代にあっては、この批判は真摯に聞き入れ、改善すると外国人旅行客増えますよね。閉鎖的と言われている日本ですが、こういうところから方針を早く転換して日本への批判を払拭してほしいです。

熱々の駅弁の販売もあるようですが、今まではニーズが少なかったでしょう。今後は旅行客のニーズを満たすために熱々の駅弁も増えていくと思います。

仙台駅に駅弁新商品「伊達のかきめし」 ひもを引く加熱式で「熱々ふっくら」に(外部サイト)

おいしそうです、これなら中国人も満足してもらえると思います。

日本では今後リニアなどの超高速鉄道が発展すると、グローバル化の流れの中で駅弁がどう進化するのか注目したいと思います。