今やインターネットで何かサービスを使うには、ほぼ全てのシステムでIDとパスワードを使って認証します。認証が成功するかはIDの文字列とパスワードの文字列に命運を託しています。IDはどの利用者かを識別するために平文で保管されます。でIDが正しい利用者かを判断するための仕組みが事前に登録したパスワードと同じかどうかで判断します。

右の図のようにIDとパスワードを入力する画面はどんなシステムでも必要です。しかもIDとパスワードは分けた方が良いと言われます。さらに何か月か経過するとシステムにパスワードを変更しなさいと言われ、何回か前に使った同じパスワードはシステムから使いまわしができないと言われ、一生懸命に考えたパスワードはシステムから使えない文字が含まれるとダメ出しされたりして、かなり萎えます…。

パスワードは自分が覚えやすく、人からは意味不明の文字列です。そんな簡単にたくさんと質の良いパスワードを思いつく人は少ないと思います。

いろいろなサイトで安全なパスワードの作り方は教えてくれますが、安全に保管することが難しいです。私が実践している比較的安全に保管する方法を紹介します。他にもっと良い方法がある方はコメントに残していただけると幸いです。

- パスワードは保管場所と記載方法を工夫すると楽に管理できる

- 保管場所は個人のスマホのデータとしてパスワードを保管する

- パスワードの記載方法の工夫は、どこで使うかの情報を絶対に書かない

パスワードの保管方法

安全なパスワードは作ったが、さてどこに保管するか…。Excelファイルに安全なパスワードを記載して、安全のためそのExcelファイルにパスワードをかけるとします。 Officeをお持ちでない場合にはテキストファイルに安全なパスワードを記載して、パスワード付きZIPファイルで保管します。よくある光景だと思います。

でもここで気になることが出てきます。

パスワードを保管するExcelファイルやZIPファイルに設定するパスワードはどこに保管すればよいの???

いつまで経っても最後のパスワードの保管方法が決まりません。入れ子のような構造になって、いつまで経っても解決しません。

ではパスワードをどこに保管するのが良いのでしょうか? 実は全く関係が無い場所に保管すると安全に管理ができることに気づきました。

具体的にはどこになると思いますか? 私は個人持ちのスマホにデータとして保管するのが最善だと考えます。理由については次項から説明します。

パスワードは個人持ちのスマホのデータとして保管する

安全な保管場所は個人のスマホ

一番安全な場所は個人のスマホの中に記載します。使う本人だけが分かればどこでも良いのです。ただし条件があります。パスワードだけを記載して保管してください。どの「Webサイトで使う」とか「IDは〇〇」とかパスワードを使う場所が特定できる情報を書いてはダメです。

ではなぜ個人のスマホが重要なパスワードを保管するために適していると判断したのでしょうか? 現在個人のスマホは財布と変わりない域にまで機能が拡張されていますので、皆さん自分で厳重に管理しているはずです。そのため、大事なスマホを無くすことはありえません。私は万一失くしたら必死に見つかるまで探します。

記載場所はデータとして保管するならどこでも良いのですが、メモ帳などにパスワードの文字列を記載しておきます。実は「パスワード」と書いてなければ、それを見た他の人は何のための文字かは分からないのです。もし文字列がパスワードと分かったとしても、何のパスワードかどこで使うかがわからなければ結局使うことはできません。しかも関連するIDやユーザー名が無いため、どこのパスワードか探し当てるのは難しいと思います。

- 個人持ちのスマホは厳重に管理するから安全なため、パスワードの保管場所には最適

- 使う場所を特定できる情報は併記しない

これですべて解決するでしょうか? そうとは言えないです。もう一つ心配事があります。

パスワードがそのまま見られるのはやはり心配。他人から見てパスワードとわからないように、でも自分が見るとすぐにわかる保管方法は無いか?

判らないように記録するコツ

他人から見てわからないようにするには、独自のルールを決めればよいのです。使いやすいのは次の2つの方式です。

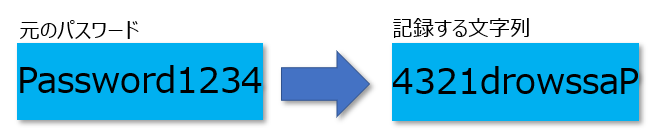

逆順で書く

横書きのパスワードの文字列は通常左側から認識します。これをあえて逆順にして、右側から書きます。または後ろの文字から書いていきます。良くないパスワードの例ですが、パスワードを「Password1234」とすると下のように書きます。

この文字を他人が見て、仮にパスワードだとわかったとしても、常識的に考えて左から入力するはずですので、そのためパスワードがバレることはありません。ちょっと例が悪いので上の例だと右側から書いているとわかってしまいますが、安全なパスワードであれば、後ろから書いているとは気づきません。

ただし、悟られないように注意してください。悟られるならば次の手も併せて使ってください。

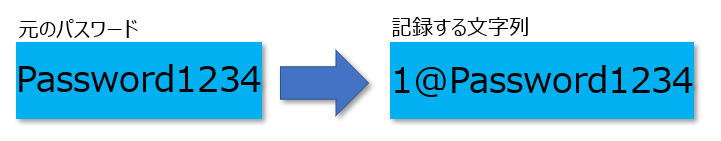

先頭にダミー文字列を入れる

パスワードを逆順にするだけでは不安だという人には、先頭にダミー文字を入れましょう。

1文字でも2文字でも何文字でも本人が理解できれば大丈夫です。自分はダミー文字列を外してパスワードを入力すればOKです。何文字ダミーを入れるかも本人次第です。自分のパスワードなので先頭に何文字ダミーがあるかは一目でわかるはずです。

他人がその文字列をパスワードとして見ると必ず1文字目から入力をします。何文字ダミーかの情報も入れないのでわかりません。この情報も悟られてはいけません。自分だけの秘密の規則(以後「マイルール」と言います)として忘れないようにしてください。

例えば先ほどの例と同じようにパスワードを「Password1234」とするとダミー文字を2文字「1@」を入れてみます。

いかがでしょうか。左側はダミーの最初の2文字を付与したものがそのままパスワードと誤認しても仕方ないですよね。本人は区切り文字を特殊文字にすると間違いないと思います。

さらに後ろにもダミーを入れてみます。特殊文字であればダミーを含めてパスワードと誤認する確率はかなり高まります。

^と$の間の文字列が本当のパスワードです。正規表現で^は始まりを、$は最後を示すマイルールとすることで、本人は識別できますが、他人は識別できないメモとなります。

いろいろ応用は効きますので、試してみて使いやすいマイルールを見つけてください。

ハズレを入れておく

パスワードに使わない文字列を本当のパスワードの前後に入れておきます。ハズレが多いほど良いです。具体的には次のように書きます。

- 21dorwssaP

- 1@Password1234

- St.^Password1234$enD

3行上のような文字列を書いておき、例えば上の3項の^と$の間が本当のパスワードというマイルールにしておくと1項と2項はハズレになります。正しいパスワードが漏れるリスクを下げられます。

安全なパスワードの簡単な作り方

使い捨てにも使える複雑で安全なパスワードの作り方はノートンのブログに紹介されていました。パスワード自動生成ツールを使いましょうという結論ですが、少し工夫してみます。

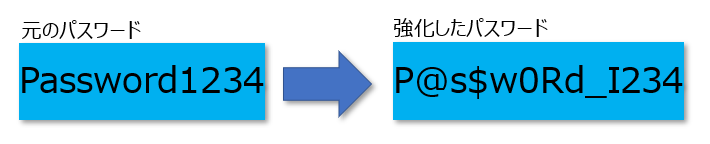

先ほどのPassword1234という文字列ですが、特殊文字が無いだけで、大文字小文字数字と入っています。ただ辞書に登録してある文字が入っているため破られやすいです。

ここで覚えやすく、他人から見てわからないようにするため、次の変換を使います。

- a → @

- s → $

- o → 0

- 1 →l(小文字のL)またはI(大文字のi)

- 小文字を小文字を変えたり、文字列の位置を変更したりして気息性を無くす

- アンダースコア(_)やハイフン(-)を途中に追加

具体的にPassword1234を変えてみると下のようになり、強力なパスワードになりました。文字の位置までは変えていませんので、もう少し強化できます。

まとめ

パスワードは絶対に紙に書いたりしてはダメということはありません。そもそも「パスワードを管理すること」が目的ではありません。「パスワードがバレて使われる状況にならないようにすること」が目的です。

- パスワードは保管場所と記載方法を工夫すると楽に管理できる

- 保管場所は個人のスマホのデータとしてパスワードを保管する

- パスワードの記載方法の工夫は、どこで使うかの情報を絶対に書かない

パスワードの管理はもっと楽になるはずです。上手く機器を使って安全にパスワードを管理していけると幸いです。